意识的边界:你真的知道蝙蝠的感受吗?

托马斯·纳格尔在1974年的哲学论文《当一只蝙蝠是什么感觉?》中探讨了意识的本质。他认为,虽然我们可以设想蝙蝠的视角,但我们永远无法真正理解“当一只蝙蝠是什么感觉”。文章挑战了还原论的物质主义观点,指出主观经验无法通过客观的物理过程完全解释。纳格尔的蝙蝠比喻成为了意识研究中的经典案例,引发了关于主观体验、客观观察以及身心问题的长期辩论。

托马斯·纳格尔在1974年的哲学论文《当一只蝙蝠是什么感觉?》中探讨了意识的本质。他认为,虽然我们可以设想蝙蝠的视角,但我们永远无法真正理解“当一只蝙蝠是什么感觉”。文章挑战了还原论的物质主义观点,指出主观经验无法通过客观的物理过程完全解释。纳格尔的蝙蝠比喻成为了意识研究中的经典案例,引发了关于主观体验、客观观察以及身心问题的长期辩论。

哲学家艾利斯·默多克认为爱是道德的核心。她指出,道德的核心在于我们如何看待世界,而爱,特别是“专注的爱”,能帮助我们克服自我中心的偏见,更清晰地认识他人,从而做出更道德的行为。默多克用母子媳妇关系的例子说明,即使没有外在行为,仅仅是带有偏见地看待他人也是一种道德上的失败。克服这种失败的关键在于专注的爱,它能引导我们走出自我,关注他人,最终实现对真实的把握。

本文探讨了人类与自然的纠缠关系,以及这种关系中蕴含的伦理困境。从哲学家尼采和生态哲学家普卢姆伍德的视角出发,文章质疑了人类中心主义的观念,认为人类并非自然之外的特殊存在,而是自然食物链中的一环。普卢姆伍德被鳄鱼袭击的经历,以及尼采对自由意志和苦难的批判,都促使我们重新审视自身与自然的关系,思考如何超越传统的善恶二元论,以更和谐的方式与自然共存。文章也警示了盲目追求“纯洁”和“健康”的风险,并指出拥抱纠缠并非易事,需要我们重新定义自我和利益。

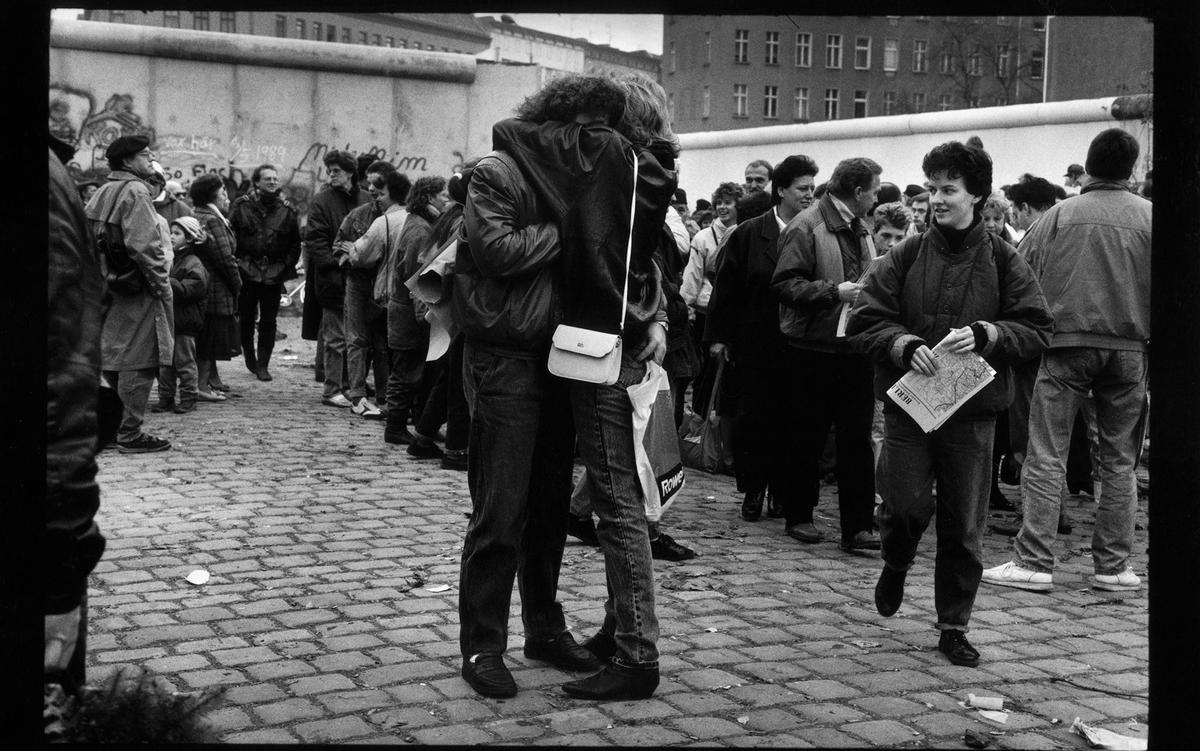

本文探讨了著名哲学家托马斯·纳格尔关于道德判断客观性及其进步的观点。纳格尔以二战时期法国抵抗运动成员审问纳粹合作者的故事为例,阐述了道德直觉的力量。他认为,虽然功利主义和进化论能解释道德直觉的来源,但道德直觉本身反映了道德真理的存在。纳格尔进一步区分了科学进步和道德进步,指出道德真理的获取依赖于历史进程中对新的道德理由的理解。他以个人权利、社会平等、性道德和国际正义为例,说明道德进步并非源于单一原则,而是多重因素共同作用的结果。作者最终对纳格尔的观点提出质疑,认为将功利主义原则应用于所有受影响的个体,才是实现道德进步的关键。

本文探讨了著名哲学家玛莎·努斯鲍姆的思想,重点关注她的“能力方法”和对情绪,特别是愤怒的观点。能力方法主张政府应确保所有公民拥有过上繁荣生活的能力,这并非简单地满足公民的偏好,而是提供实现福祉的实际机会。努斯鲍姆列出了十项关键能力,并将其视为一项权利。然而,她对愤怒的看法发生了转变,认为愤怒在道德和政治上存在问题,因为它往往源于自我中心和地位竞争。她主张“过渡”——将愤怒转化为建设性的行动,以改善福祉。努斯鲍姆的哲学始终与现实生活紧密联系,她的著作体现了个人经历、情感和哲学思想的交织。

玛丽·米德利,一位20世纪的哲学家,在50年代撰写了一篇名为《戒指与书籍》的广播剧,探讨了哲学史中男性主导的现象及其对哲学本身的影响。这篇稿件因被认为“琐碎”而未被播出。直到她90多岁时,这篇稿件才被重新发现。米德利认为,哲学家的生活方式会影响他们的哲学观点,男性主导的哲学传统忽略了女性和家庭生活经验,导致哲学的局限性。她以笛卡尔为例,指出其孤立的思考方式忽略了人与人之间关系的重要性。米德利的主张与当今的女性主义哲学观点不谋而合,体现了知识的社会性与情境性,挑战了传统的客观知识观。

本文探讨了与古代哲学家“交友”的独特方式,作者Helen De Cruz以自身经历为例,讲述了如何通过深入研读孟子及其所处时代背景,并进行思想对话,从而获得人生指引和自我提升。这种“跨越时空的友谊”不仅帮助她更好地理解哲学文本,更重要的是,它让她在面对职业困境和人生抉择时,能够借鉴古代智慧,培养自身美德,最终活出更充实、更美好的自己。