奴隶船叛乱:1811年

1811年1月20日清晨,在非洲西海岸附近,“阿米莉亚”号奴隶船上的奴隶们起义了。他们用木板作为武器,控制了整艘船,推翻了船员,并迫使船只返回非洲。这次事件揭露了一个巨大的跨国犯罪组织,其影响波及全球,与臭名昭著的“宗”号事件不同,“阿米莉亚”号是非法奴隶船,其企图掩盖其行踪的努力最终被奴隶们的反抗所粉碎。

阅读更多

1811年1月20日清晨,在非洲西海岸附近,“阿米莉亚”号奴隶船上的奴隶们起义了。他们用木板作为武器,控制了整艘船,推翻了船员,并迫使船只返回非洲。这次事件揭露了一个巨大的跨国犯罪组织,其影响波及全球,与臭名昭著的“宗”号事件不同,“阿米莉亚”号是非法奴隶船,其企图掩盖其行踪的努力最终被奴隶们的反抗所粉碎。

阅读更多

二战期间,瑞典伯爵贝纳多特凭借“白车行动”从纳粹手中拯救了数万犹太人和其他人,成为名副其实的英雄。然而,战后他作为联合国调停员试图调解巴以冲突时,却被极端组织“斯特恩集团”暗杀。这起事件不仅凸显了和平进程的艰难,也揭示了历史真相被歪曲的可能性。近年来,新的历史研究为贝纳多特伯爵的功绩正名,还原了这位英雄的真实形象。

阅读更多

本文探讨了英国侦探小说从1910年到1950年间的“黄金时代”,以福尔摩斯为代表的绅士侦探小说风靡一时,反映了当时英国中产阶级的价值观。然而,随着社会变革,硬汉派侦探小说兴起,注重暴力和政治,最终经典侦探小说式微,这与英国社会整体的变迁相呼应。

阅读更多

本文探讨了“中土世界”一词的演变。从盎格鲁撒克逊语中的“middangeard”到如今与托尔金的《指环王》紧密联系,它经历了从宇宙观到奇幻文学的转变。文章以温尼弗雷德·佩克的回忆录为引子,探讨了维多利亚时代女性教育的变革,以及“中土世界”在不同时代所代表的不同含义,展现了其内涵的丰富性和历史的变迁。

阅读更多

400年前,伽利略的望远镜观测震惊了世界。他发现木星的卫星,引发了科学界的巨大争议。一些学者拒绝相信,另一些则无法验证。唯有开普勒支持他,但当时尚未拥有合适的望远镜。直到其他天文学家独立验证后,伽利略的发现才被广泛接受。这段时期标志着现代科学的诞生,它强调通过实验和观测建立事实,而非依赖文本解读。伽利略将科学与探险家联系起来,开启了以事实为基础的科学新时代,尽管之后他因支持哥白尼日心说而受到宗教迫害。如今,我们理所当然地接受科学的客观性和权威性,这都源于伽利略开启的发现时代。

阅读更多

斯瓦希里语,这门源于东非沿海的语言,在坦桑尼亚领袖朱利叶斯·尼雷尔的主导下,成为坦桑尼亚民族认同和国家建设的核心。尼雷尔巧妙地利用斯瓦希里语促进民族团结,克服种族隔阂,并将其融入其“乌贾玛”(非洲社会主义)理念中。斯瓦希里语的崛起并非偶然,它经历了从沿海贸易语言到非洲联盟官方语言的转变,体现了其强大的生命力和影响力。如今,斯瓦希里语已成为超过两亿人的母语或第二语言,其影响力遍及非洲大陆及海外。

阅读更多

1825年6月,塞缪尔·皮普斯的日记首次出版,立即成为畅销书。报纸纷纷刊登评论,摘录其精彩片段,例如伦敦大火、他的新假发和第一次品尝“茶”的经历。此后多次再版,到19世纪末已成为英国历史和文学经典。如今,皮普斯是博物馆展览和历史小说的主角,其日记节选被用于向学生介绍英国复辟时期,甚至作为历史入门读物:英国六年级的孩子都能通过国家课程了解皮普斯如何埋藏昂贵的奶酪以躲避大火。

阅读更多

本文讲述了美利坚独立战争中,英国和黑森雇佣兵在恶劣环境下的苦难经历。酷暑、沼泽、蚊虫、鳄鱼、毒蛇等自然因素,加上疟疾和黄热病等疾病,导致大量士兵死亡,远超战场伤亡。作者通过士兵日记和信件等资料,生动展现了他们面对美洲自然环境的恐惧和绝望,以及战争对身心健康的巨大摧残。相比之下,美国殖民者则将美洲描绘成资源丰富、充满希望的乐土。这篇文章揭示了环境因素在战争中的决定性作用,以及不同群体对环境的截然不同认知。

阅读更多

1660年代初,英国陷入内乱,克伦威尔已死,共和国风雨飘摇。时任苏格兰军队统帅的乔治·蒙克掌握着大不列颠的命运。他最终选择支持被驱逐的议会,南下伦敦。蒙克面临艰难抉择:服从议会、复辟克伦威尔之子,还是与流亡的查理二世联系?最终,他的妻子安妮的影响力促使他选择了复辟。安妮出身卑微,却拥有非凡的政治洞察力,她梦境预言和策略性劝说,最终促使蒙克与流亡的查理二世取得联系,从而改变了英国历史的进程,开启了君主制的复辟之路。这段鲜为人知的历史故事,展现了一位非凡女性在政治风云中的重要作用。

阅读更多

十五世纪,默默无闻的葡萄牙通过征服休达,开启了其海上帝国的扩张之路。这篇文章讲述了葡萄牙崛起前夕的世界格局,特别是当时强大的马穆鲁克王朝以及其控制的香料贸易。文章指出,葡萄牙对东方世界的了解极其有限,缺乏关键信息,这导致了早期航海探险中的诸多误判。然而,通过逐步招募当地代理人,葡萄牙人最终建立了对印度洋贸易的控制,并在与奥斯曼帝国的竞争中确立了自己的地位。

阅读更多

1453年,奥斯曼帝国征服君士坦丁堡,震动了基督教欧洲。教宗庇护二世甚至认为这是荷马和柏拉图的第二次死亡。人们担忧教堂被毁或改建,以及奥斯曼帝国可能摧毁基督教生活方式。然而,随着奥斯曼帝国扩张至希腊,对希腊沦陷后的情况,欧洲的了解却少之又少,更多的是基于猜测和对穆斯林统治下压迫的恐惧,而非对实际情况的调查。

阅读更多

2025年是苏格兰盖尔语法案20周年。尽管盖尔语学习人数不断增加,但在英语的冲击下,其在苏格兰的实际使用率仍然很低。文章探讨了18世纪盖尔语诗人詹姆斯·麦克弗森创作的《奥西恩》史诗及其引发的真伪之争。麦克弗森声称翻译自古代盖尔语文献,但其真实性一直备受争议。文章指出,《奥西恩》虽然在欧洲产生了深远影响,但它并非盖尔语英雄传说 Finn Cycle 的唯一或最佳体现。Finn Cycle 拥有丰富的口头和书面传承,其故事在盖尔语社区中代代相传,远比麦克弗森的创作更为古老和广泛。文章呼吁重视盖尔语社区的语言保护工作,让盖尔语及其文化传统在新的时代获得新生。

阅读更多

本书《凯尔特人:一部现代史》探讨了凯尔特人身份认同的演变。从18世纪学者们对凯尔特语言和文化的复兴,到民族主义和种族主义对凯尔特人形象的影响,再到20世纪泛凯尔特主义运动的兴起,作者伊恩·斯图尔特抽丝剥茧,展现了凯尔特人身份认同的复杂性和多重性,以及其在学术、政治和社会中的变迁。尽管曾被质疑其历史真实性,凯尔特人身份认同却始终顽强地存在着,这正是本书试图解释的谜题。

阅读更多

本文讲述了考古学家阿瑟·伊万斯对克里特岛克诺索斯宫的挖掘,以及其如何被赋予了和平主义的乌托邦色彩。伊万斯为了促进希腊与奥斯曼帝国之间的和解,刻意掩盖了米诺斯文明的军事痕迹,将其塑造为一个由母神统治的和平繁荣的社会。这种虚构的和平主义在20世纪的战争与动荡时期,被艺术家和知识分子广泛接受,成为对暴力和战争的回应。然而,随着时间的推移,伊万斯对克诺索斯的解读被证明存在诸多矛盾和不准确之处,其和平乌托邦的形象也逐渐被历史学家所修正。

阅读更多

公元前55年,罗马名将庞培建造了罗马历史上第一座永久性剧院。这不仅标志着罗马奢靡娱乐文化的开端,更是庞培个人政治宣传的杰作。剧院规模宏大,可容纳15000名观众,内部装饰奢华,拥有高达三层的舞台和一座维纳斯神庙。落成典礼盛况空前,包括角斗表演和精心挑选的戏剧演出,其中包括对《克吕泰涅斯特拉》的豪华改编,借古喻今地歌颂了庞培的军事功绩和财富。然而,庞培的这一举动并非单纯的慷慨,而是巧妙的政治策略,通过“面包与马戏”来巩固个人权力,最终剧院也成为日后政治事件的舞台,例如凯撒的遇刺。

阅读更多

1936年,为巩固《反共产国际协定》,证明德日两国是“兄弟民族”,纳粹德国和日本帝国启动了一项雄心勃勃的电影合作项目。一支德国摄制组前往横滨,试图通过电影展现两国的政治和文化契合。这段鲜为人知的历史,揭示了二战前轴心国复杂的政治和文化互动。

阅读更多

沙特阿拉伯在王储穆罕默德·本·萨勒曼的领导下,正经历着翻天覆地的变化。曾经被视为伊斯兰教纯洁象征的沙特,如今大力发展旅游业,并重新审视其前伊斯兰历史。以麦地那遗址为例,曾经被视为禁忌之地,如今摇身一变成为吸引国际游客的旅游胜地,这背后是沙特“2030愿景”的宏大计划,旨在摆脱对石油的依赖。然而,这种转变也引发了争议,一些宗教学者对现代化进程中融入的西方文化元素表示担忧。

阅读更多

从莎士比亚的真实身份到耶稣的出生年代,历史充斥着各种阴谋论。十七世纪法国神父让·阿杜安更是将此推向极致,他认为公元1300年之前的几乎所有书籍都是伪造的,包括福音书和大部分希腊罗马文学。这一观点引发了对历史真实性的深刻质疑,并延续至今,一些学者甚至认为整个公元614-911年间都是虚构的。文章探讨了这些“幽灵时间”理论的根源,以及它们对历史研究和社会认知的潜在危害。

阅读更多

本文探讨了苏联解体是否不可避免。历史学家们从经济困境、戈尔巴乔夫的改革(例如改革开放政策)、民族主义抬头以及媒体失去控制等多个角度分析了苏联的崩溃。一些人认为,苏联的经济模式无法同时维持军事实力和人民生活水平,而戈尔巴乔夫的改革反而加剧了社会矛盾,最终导致了苏联的解体。另一些人则认为,如果共产党能够控制媒体,苏联或许能够生存更长时间。最终,苏联的解体是多重因素共同作用的结果,而非单一原因导致。

阅读更多

19世纪后期的法国,苦艾酒,曾被誉为“绿色仙女”,是艺术家和诗人的灵感缪斯,却因其高酒精含量和社会偏见,最终走向衰落。当时,医学专家将苦艾酒与暴力犯罪联系起来,制造了“苦艾酒致暴论”,媒体报道更是渲染了其负面影响,例如耸人听闻的“苦艾酒谋杀案”。虽然现在已知苦艾酒的负面影响主要源于其高酒精含量,而非植物精油,但当时的恐慌情绪却导致了苦艾酒在瑞士(1908年)和法国(1915年)的禁令。随着苦艾酒的普及,其消费者群体从资产阶级扩展到工人阶级,这加剧了人们将其与社会犯罪联系起来的偏见。苦艾酒的禁令也反映了当时社会对酒精问题的复杂态度,以及对特定群体偏见的体现。尽管如今苦艾酒已在部分国家合法化,但其负面形象依旧挥之不去。

阅读更多

本文讲述了达达主义艺术家阿瑟·克拉文传奇的一生。克拉文是奥斯卡·王尔德的侄子,他集诗人、拳击手、骗子和逃兵等多重身份于一身。他以行为艺术的先驱而闻名,其作品充满挑衅和不落俗套。1918年,克拉文独自驾船驶入太平洋后失踪,他的消失成为一个谜团,也为他的艺术生涯增添了神秘色彩。克拉文的一生充满了谎言和伪装,他不断挑战世俗观念,对艺术和社会进行尖锐的批判。他以离经叛道的行为和思想,成为达达主义的代表人物。

阅读更多

文章探讨了沙皇俄国时期西伯利亚流放的历史,指出西伯利亚一直被西方视为苦寒之地和流放之所。文章追溯了流放制度的起源和发展,从早期将流放作为死刑的替代,到后来成为沙皇政权惩罚罪犯和政治犯的主要手段。文章详细描述了不同类型的流放,包括苦役、定居流放、迁移流放等,以及流放过程中的艰辛、囚犯的生活状况和逃亡现象。文章还分析了流放对西伯利亚地区人口增长和社会发展的影响,指出尽管流放规模庞大,但自愿移民和自然增长才是人口增长的主要因素。最后,文章讨论了1900年流放制度改革的影响,并指出尽管改革缩减了流放的范围,但沙皇政权仍继续利用流放来压制政治异见。

阅读更多

1994年11月14日,第一列载客欧洲之星列车从伦敦滑铁卢车站出发,穿过英吉利海峡隧道前往巴黎,标志着英法两国交通的新纪元。车厢内充满了庆祝的氛围,乘客们为这一历史性时刻欢呼雀跃。文章回顾了英吉利海峡隧道的历史,并将其与英国与其邻国的关系联系起来。

阅读更多

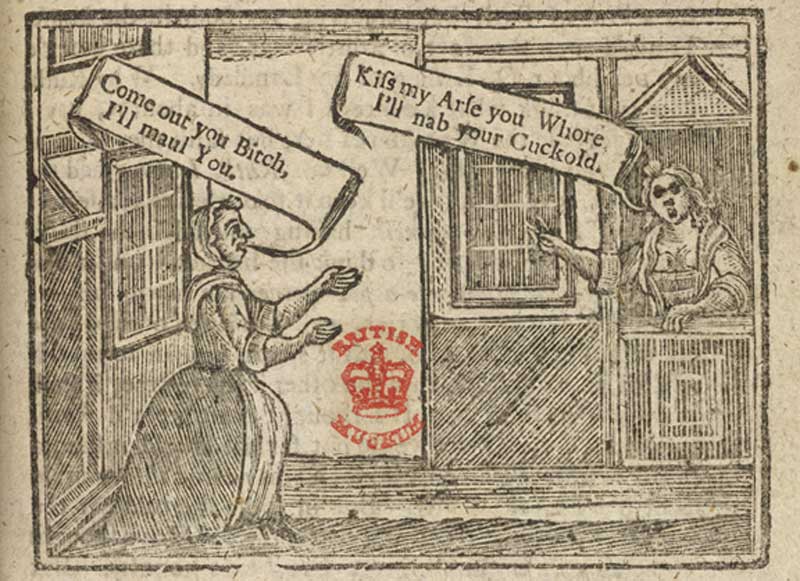

17世纪是脏话发展史上的一个转折点。此前,最严重的脏话多与神圣事物相关,例如“上帝之血”“上帝之躯”。而到了18世纪,脏话则更多地与身体机能有关,例如排泄物或性器官。16世纪是一个过渡时期,一些如今被视为粗俗的词语,例如“arse”(屁股)、“shit”(屎)、“fart”(放屁)等在当时只是普通的描述性词汇。而像“fuck”这样的词语在当时也开始出现,但其用法和含义与现代有所不同。文章指出,在16世纪,人们更在意的是行为不端的名声,而不是描述行为本身的词汇。

阅读更多

本文介绍了苏格兰诗人罗伯特·弗格森,他虽然只创作了六年诗歌,却创作了超过100首,其中80多首在他有生之年出版。弗格森的成就常因其24岁早逝而被埋没,他的声誉也受到罗伯特·彭斯的赞誉和影响。文章认为,弗格森是一位被误解的诗人,其作品数量惊人,值得被重新认识。

阅读更多

本文讲述了西班牙宗教裁判所如何通过公开审判和忏悔仪式来维护其权威,并强调了17世纪一首关于巴斯克地区28名女巫审判的民谣是如何加剧了当时的巫术恐慌。宗教裁判所的公开审判旨在彰显其公正性,并以忏悔和和解为重点。初犯者可以通过公开认罪逃脱死刑,但会被迫穿着特殊服装,并在刑满后将其悬挂在教区教堂,以示惩戒。

阅读更多

本文探讨了诺曼征服对英格兰奴隶制的影响。文章指出,尽管许多盎格鲁-撒克逊人在诺曼统治下遭受苦难,但征服也为英格兰的奴隶带来了自由的希望。诺曼人自身曾经参与奴隶贸易,但随着文化和道德观念的转变,他们在征服英格兰之前已经废除了这一做法。文章认为,诺曼征服导致了英格兰奴隶贸易的终结,以及奴隶制本身的逐渐衰落。

阅读更多